【セミナーレポート】アガットがBI分析を活用して目指す商品分析と顧客育成戦略

- パーソナライズ

- データ活用

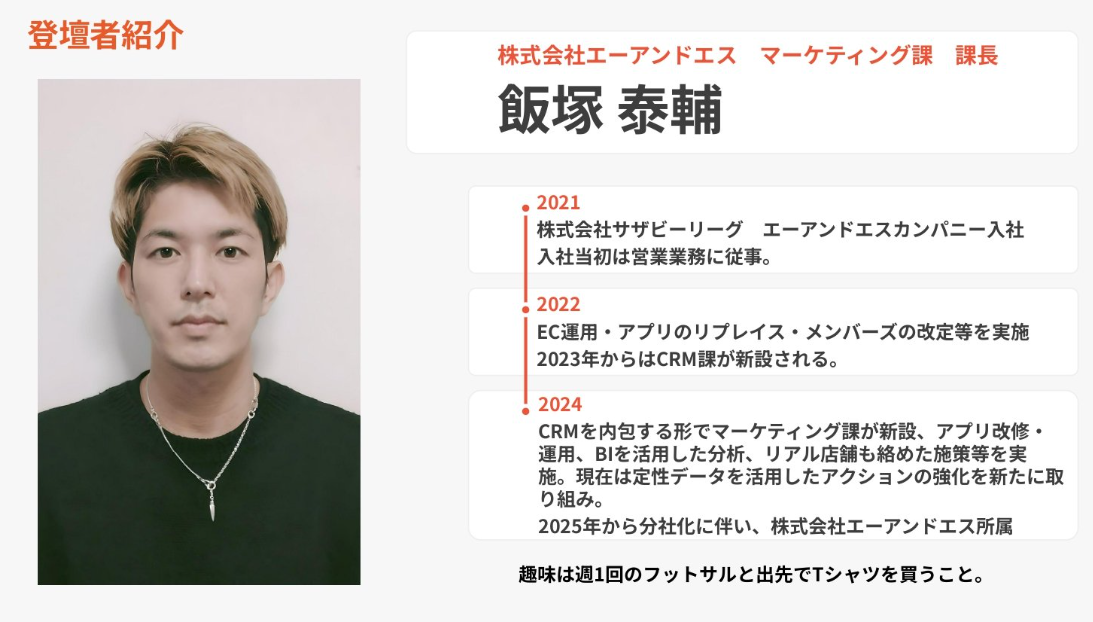

登壇者

01

F2転換に対してのアクションプランとBIを活用した商品分析について

02

田代:F2転換について、多くの企業が1回来店されたお客様に2回目以降も来店・購入いただくことに悩んでいると思います。データから導かれた施策があるとお聞きしましたが、詳しく教えてください。

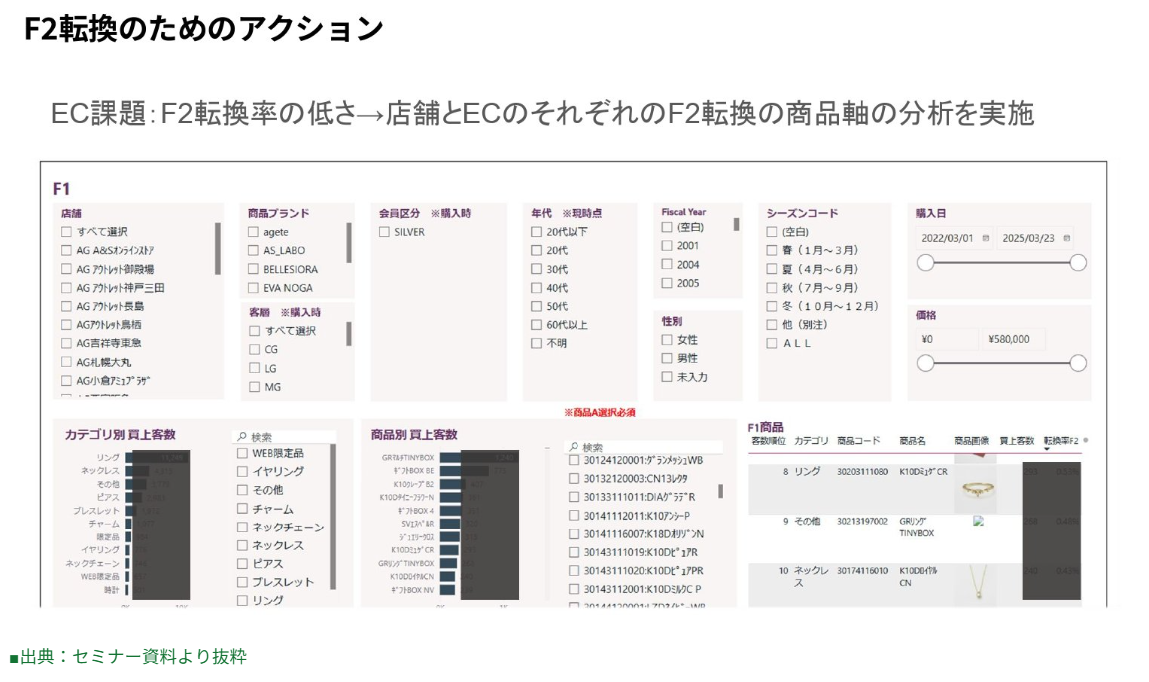

飯塚さん: BIダッシュボードを活用した分析をもとに実施した施策をご紹介します。KPIとしてF2転換率やF2転換数は多くの企業が重視していると思いますが、ジュエリーの特性上、購入モチベーションや購入機会が限定的で、F2転換率の向上は非常に難しい課題でした。

このダッシュボードは、株式会社サザビーリーグアウルスケープというデジタル支援チームと共同で構築しました。F1顧客の状況を詳細に分析し、「何を買っているか」「どの季節の商品を購入したか」「どの店舗で購入したか」「どのカテゴリーを購入したか」といった観点で調査を行いました。分析の結果、店舗よりもECの方がF2転換率が低いという課題が明らかになりました。ECは新規流入や新規獲得は多いのですが、F2転換にもう少し改善の余地がありました。

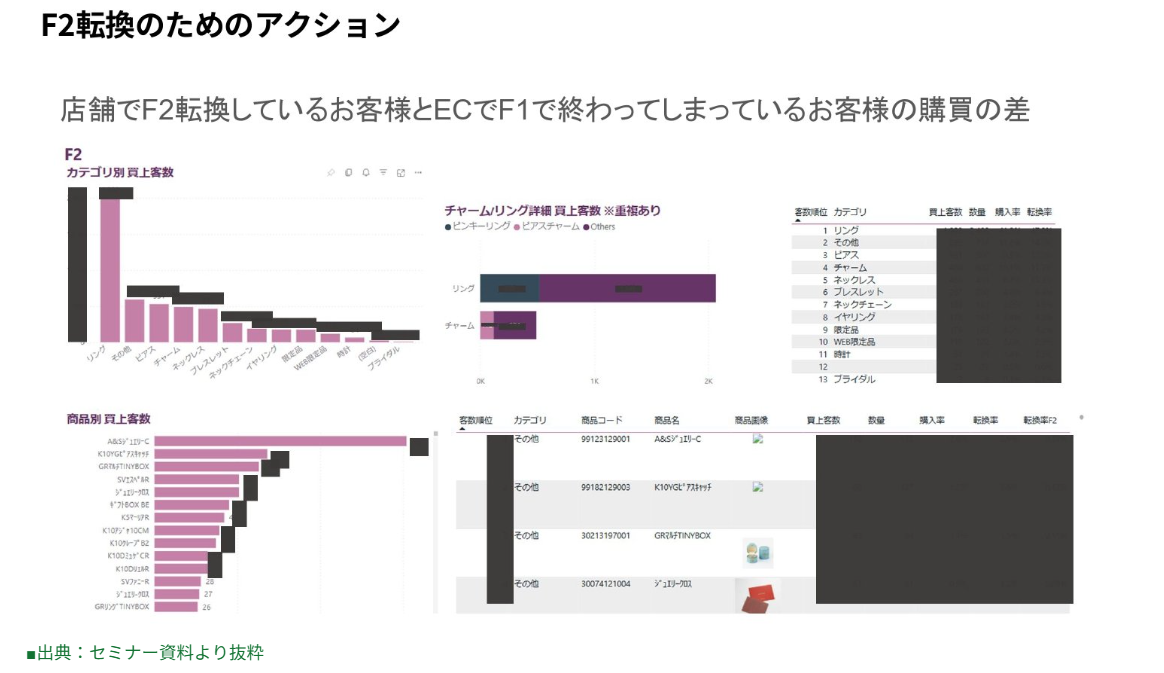

店舗とECの差分を調査したところ、店舗では購入時にお手入れ用のクロスをお勧めしてセット販売することが通常オペレーションとして行われているのに対し、ECサイトではクロスが「その他」という目立たないカテゴリに分類され、ページも奥に配置されているため、そもそもカートインされていない状況でした。

クロスはジュエリーの日常的なお手入れに必要で、長く愛用していただくきっかけとなり、ブランドへの愛着形成にも寄与します。これがF2転換だけでなく、継続的な愛用につながるのではないかという仮説を立てました。

田代:その仮説を基に、どのようなアクションを取られましたか?

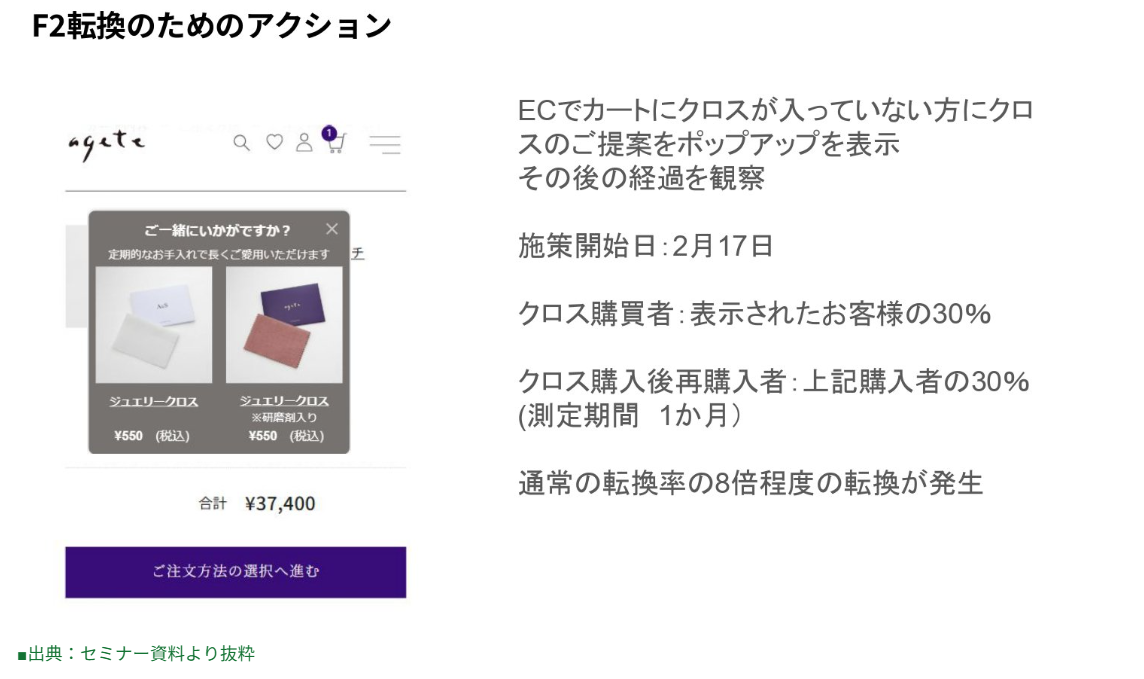

飯塚さん:カートステップでアイテムをカートに入れた状態で、クロスが含まれていないお客様を判別し、「定期的なお手入れで長くご愛用いただくために、こちらのクロスはいかがですか」というレコメンドポップアップを表示する施策を実施しました。

2025年2月17日に施策を開始し、ポップアップが表示されたお客様のうち30%がクロスを購入しました。さらに、クロス購入後1ヶ月間で再購入者30%を達成しました。

通常のF2転換中央値は約90日で20%程度なのに対し、1ヶ月という短期間では通常4%程度の転換率ですが、この施策では30%という高い数値を記録し、非常に効果的でした。長く商品を愛用していただく提案は必須であることが証明され、今後も継続していく予定です。

田代:データから導いた施策でありながら、店舗では自然に行われている接客と同じですね。普段から店舗オペレーションも観察されているのですか?

飯塚さん:そうですね。新店オープン時には必ず現場に足を運びますし、アプリは店舗との連携が重要なので、店舗スタッフとのヒアリングやコミュニケーションは欠かせません。まだ不足していると感じており、より積極的に行う必要があると思っています。

田代:データ分析と現場観察の両方を重視されているのが、優れた施策につながっているのですね。

飯塚さん:はい。他のアパレルブランドでも、例えばスニーカーの靴紐を変えるといったアレンジアイテムや、雑貨購入者のF2転換率が高いといった傾向があります。単純なAIレコメンドではない、分析に基づいた提案がお客様にとって価値ある提案になる可能性があると思います。

田代:よく分かります。単純に服を買うだけでなく、小物があることでブランドをより身近に感じられるようになりますね。

顧客カルテダッシュボードによる離反客分析

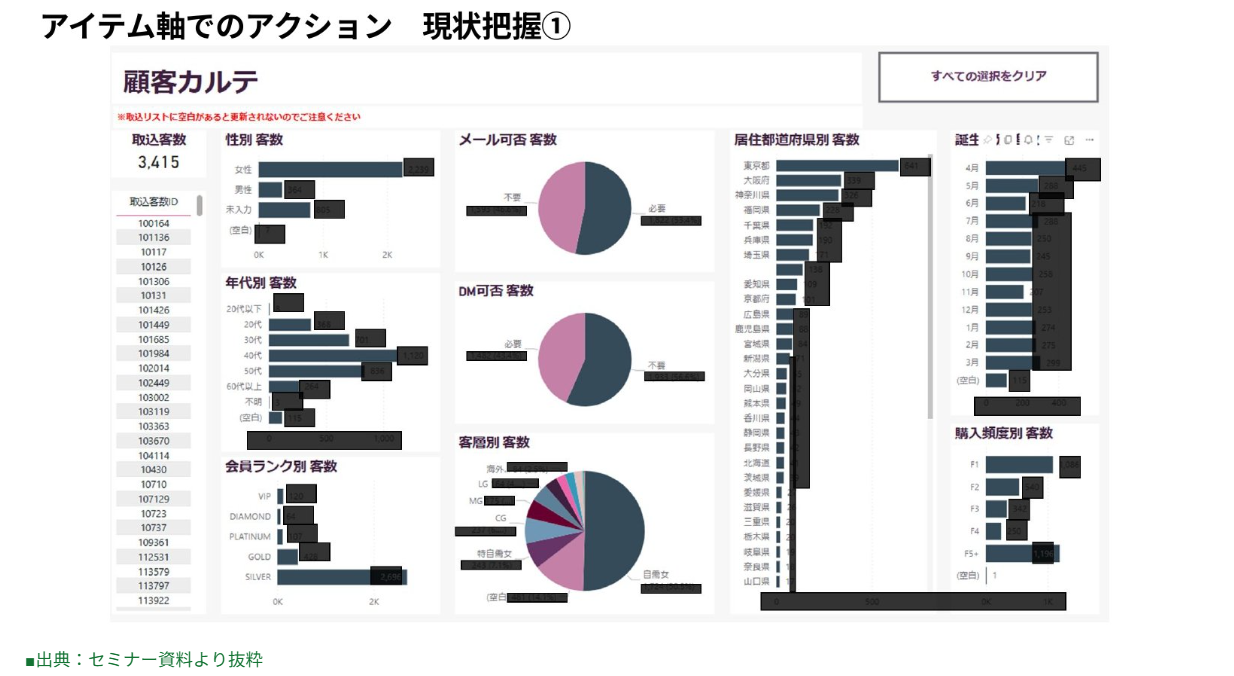

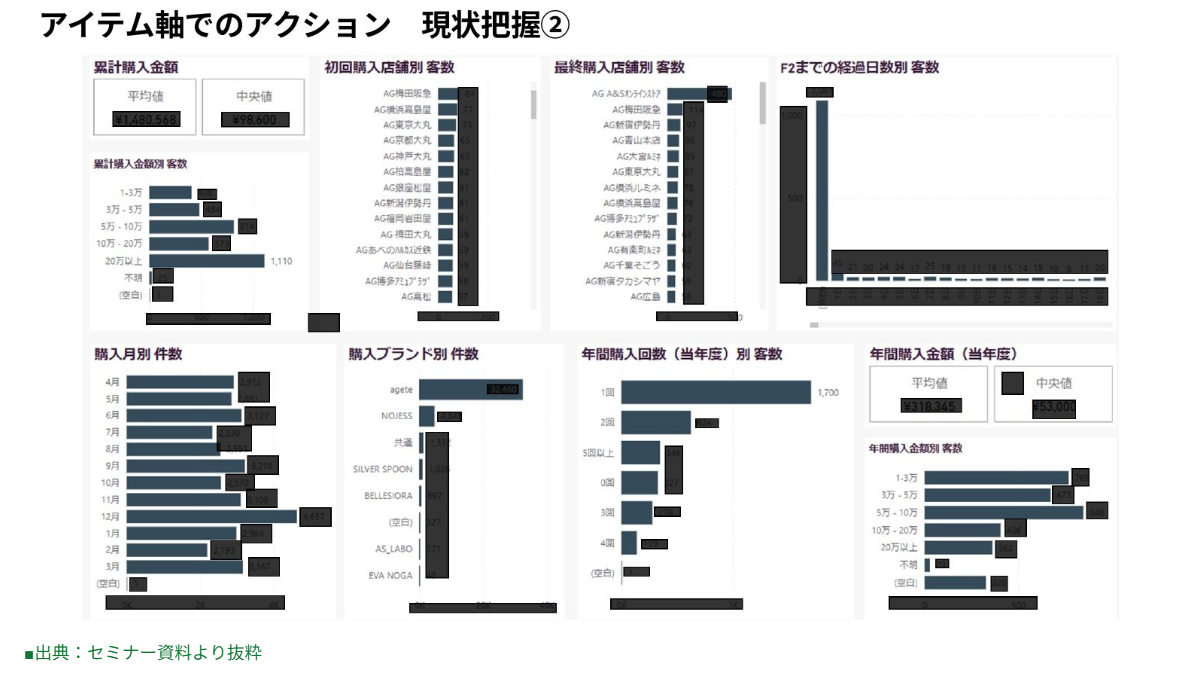

飯塚さん:こちらは「顧客カルテ」ダッシュボードです。ジュエリーは購入スパンが長く、離脱するお客様も多いため、離反客向けの施策を検討していました。

実際に離反客施策を実施したところ売上は向上しましたが、その後の効果測定が困難でした。従来はIDを抽出して購買データを分析していましたが、膨大なデータ処理が必要で非効率でした。

そこで、IDを取り込むだけで「その時点での購買状況」と「その後の行動」が可視化できるダッシュボードを構築しました。

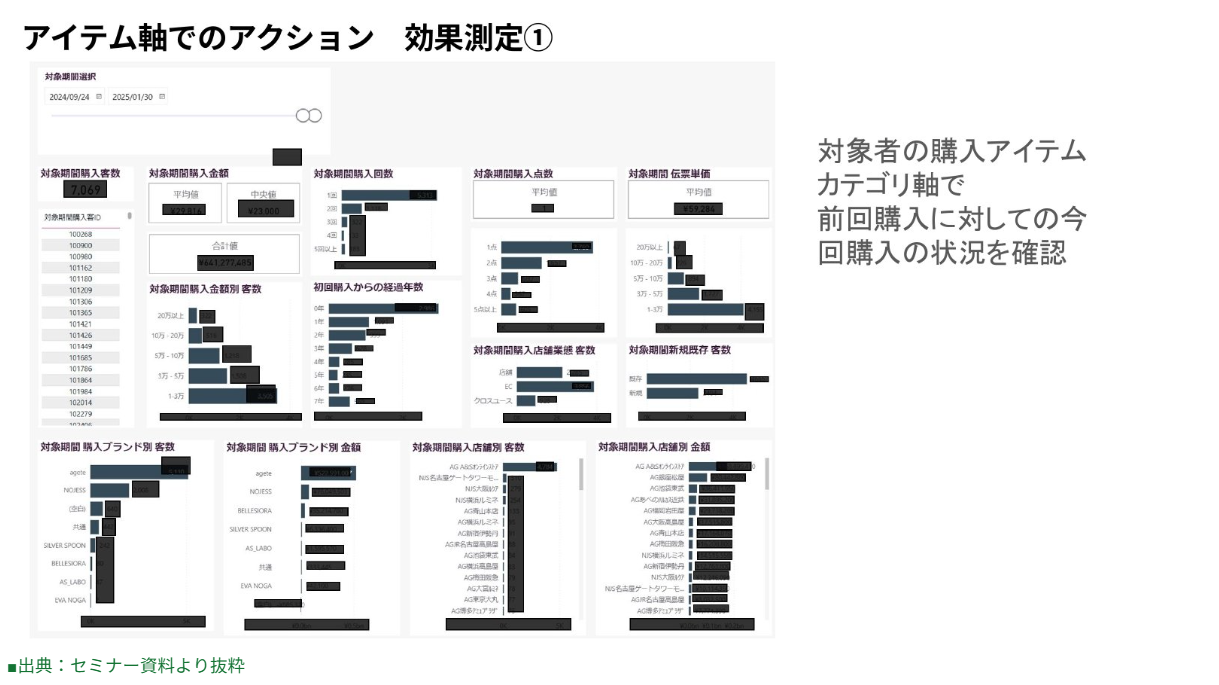

上部は現状把握セクションで、「購入場所」「最終購入からの経過期間」「購入頻度」などを確認できます。下部の効果測定セクションでは期間を絞り込み、施策後のお客様の行動を分析できます。

元々取り込んだIDに対して、その後の期間で購入したIDが左端に表示され、抽出も可能です。どの程度の人がその後も稼働し、どのような行動を取り、どのカテゴリーを購入しているかを確認できます。

田代:このダッシュボードから、どのような購買傾向が見えてくるのでしょうか?

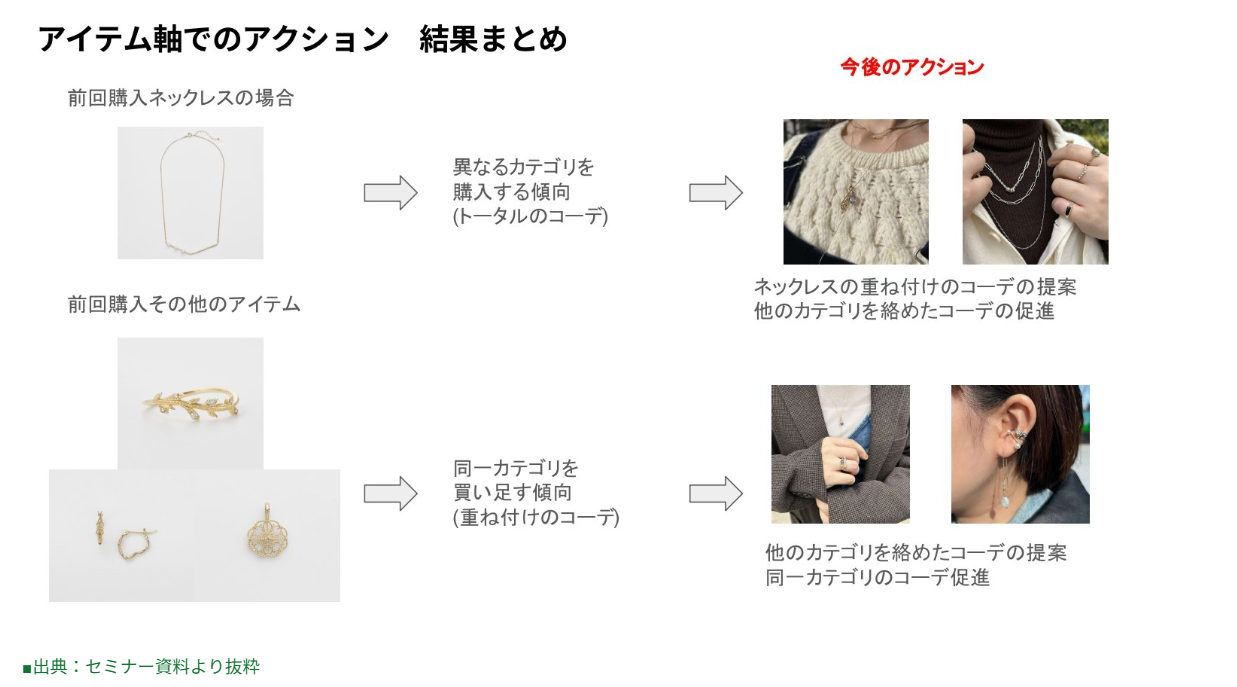

飯塚さん:このカテゴリから、例えば 前回購入がネックレスのお客様は、次回購入時に異なるカテゴリーの商品を選ぶ傾向が強いことが分かりました。

つまり、リング、ピアス、チャームなど、トータルコーディネートを楽しまれている方が多いということです。これを受けて、ネックレスの重ね付けコーディネートや他カテゴリーとの組み合わせ提案をメール配信などで促進する施策を検討しています。我々のジュエリーは個々の作品をカスタマイズする要素もあり、サザビーリーグの背景もありファッション性を重視したブランドです。

コーディネート提案はお客様からも求められています。

一方、リング、ピアス、チャームを購入された方は同一カテゴリーでの買い回しが多く、重ね付けコーディネートが中心です。こちらも他カテゴリーとのトータルコーディネートを提案することで、さらなる楽しさを提供できると考えています。

田代:ブランドとしてもそういったコーディネートを想定した商品設計をされているのですね。

飯塚さん:はい。商品チームが顧客理解に基づいてプロダクトを整えてくれています。店舗スタッフからも「コーディネートをもっと見せたい」という声が最も多く聞かれます。

アプリを活用した店舗連動施策について

03

田代:新店オープン時やエリア展開の中で、店舗と連動した施策も実施されているとお聞きしています。そのあたりも詳しくお伺いしても良いでしょうか?

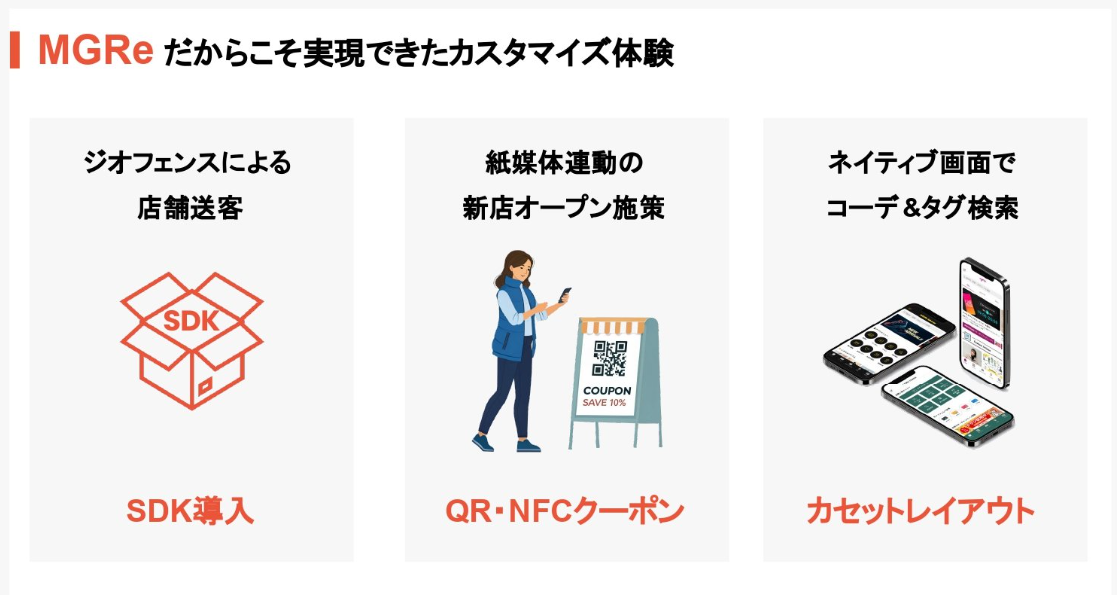

飯塚さん:こちらはMGReとの連携によるジオフェンス施策を実施しています。マップ上で円を描き、そのエリア内への入出時にプッシュ通知を配信する仕組みです。

以前から何度かトライアルを行っていましたが、明確な成果が見えませんでした。しかし、アンケート調査で年2回の特別セール(1月・7月)の認知率がファンレベルのお客様でも50%程度と低いことが判明したため、特別セール期間中にジオフェンス施策を約半数の店舗で実施しました。

結果として、エリアによって大きな効果の差が現れました。新宿や梅田といった都心部では、多様な目的で訪れる人が多く、戻り率は1桁%と低い結果でした。

横浜や名古屋などのインバウンドが少ないエリアでは、最大10%程度の戻り率を記録しました。最も効果が高かったのはインショップ中心のエリアで、目的を持って施設に訪れるお客様が多いため、最大30%を超える戻り率を達成しました。

田代:エリア特性とコミュニケーション内容の組み合わせが重要ということですね。ジオフェンスは難しい施策だと思いますが。

飯塚さん:過去にもお客様向けパーティーのタイミングで路面店で実施したことがありましたが、うまくいきませんでした。今後は結婚式場訪問者へのブライダル関連の提案や、他業種との連携など、発展性があると考えています。例えば、CDショップ訪問者へのライブ告知など、アプリを導入している企業であれば様々な可能性があります。

お客様のジャーニーは自社単位で描きがちですが、実際のライフスタイルは多様な要素が組み合わさっています。全体的な視点で考える必要があると思います。

田代:新店オープン時の施策についても教えてください。

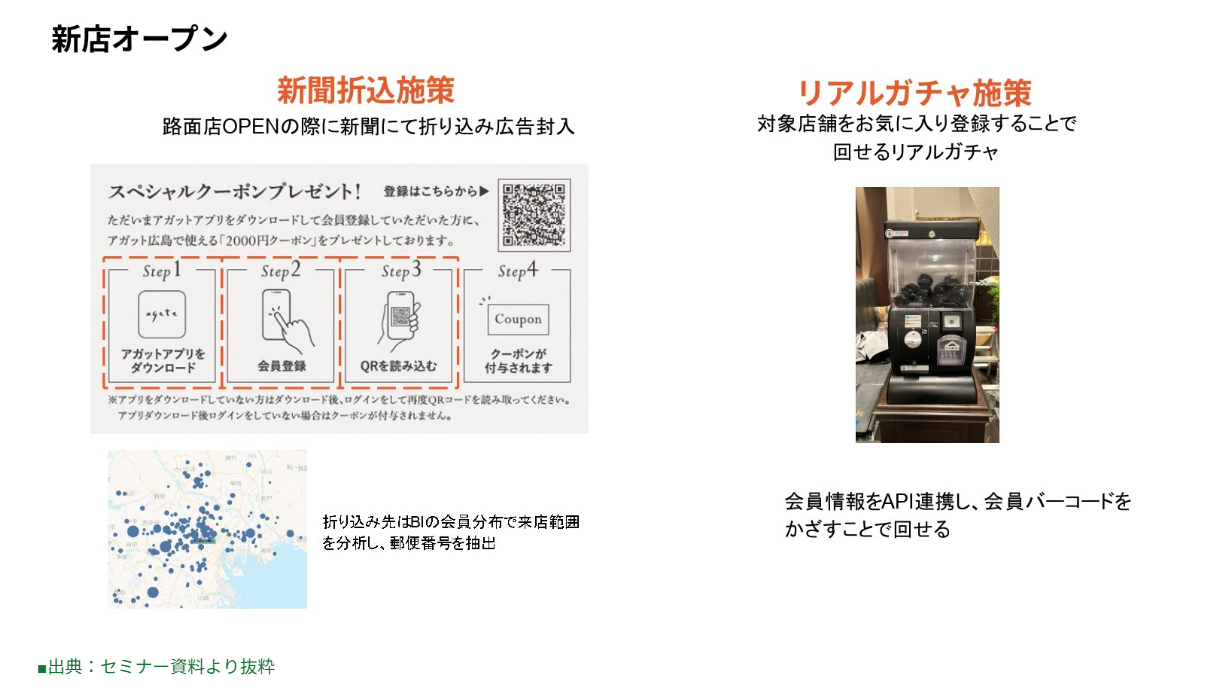

飯塚さん:路面店オープン時に、新聞朝刊への折り込みタブロイドを活用しました。現在では珍しい手法ですが、非常に効果的でした。タブロイドにはアプリダウンロードフローとQRコードを掲載し、QRコード読み取り後に会員登録とお気に入り店舗登録を行った方にクーポンを付与しました。

この折り込み戦略はBIで分析した商圏データに基づいて決定し、リアル店舗では連動してガチャ施策も実装しました。お気に入り店舗登録済みの方が会員証をかざす画面でバーコードを表示し、それをスキャンするとガチャが回せる仕組みです。

体験としても楽しく、購入されなかった方も含めて多くのお客様にアガットのブランドや世界観を知っていただく良いきっかけになりました。同時に、新店で忙しい時期に新規会員登録から始める時間を短縮でき、店舗スタッフのオペレーション負荷軽減にも貢献しました。

田代:デジタルとリアルを連携させ、その後のデータ分析まで含めた総合的な施策ですね。アガットでガチャというのも斬新です。

飯塚さん:競合他社でも類似の取り組みはありますが、こういった形の方が面白いと思います。制作チームもピンバッジなど気合の入ったアイテムを作ってくれ、お客様に大変喜んでいただけました。実際に現場でお客様が喜んでくださる様子を見ることができて、非常に嬉しかったです。

アプリのツール連携について

04

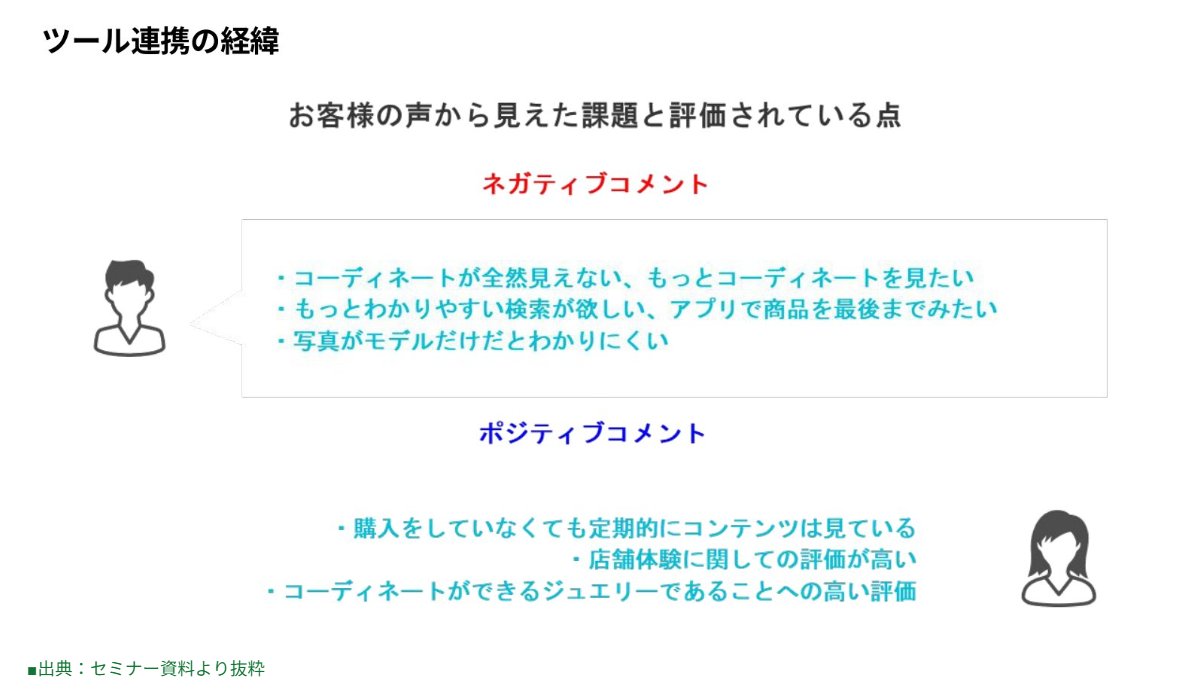

飯塚さん:直近は特に、お客様の声を重視して取り組んでいます。関係性調査で明確に出た要望として、「コーディネートをもっと見たい」「スタッフ軸でのコーディネートを見たい」「アプリ内で商品を最後まで見たい」「モデルではなく自分に近いビジュアルで見たい」などがありました。

ポジティブな面として「コンテンツを定期的に見ている」という声もあり、アプリのMAUも徐々に上がっている中で、お客様に見ていただけているという実感がありました。

また、店舗でのリアルな体験は素晴らしいものがあり、コーディネートができるジュエリーとして評価していただいているからこそ、「もっと見たい」というご要望があったので、その解消をメインの軸として考えました。

田代:定期的なアンケート調査を実施されているのですね。

飯塚さん:はい。昨年度からツールを導入し、アンケートの定性データと購買などの定量データ、商品データを全て連携しています。定性軸で定量的な観点からも分析ができるようになりました。

関係性の調査、購買に紐づいた調査、趣味嗜好に関するアンケートを実施しています。アンケート軸で見ながら、購買回数やランクなどの定量データを関連付けて分析し、どのような人がどのようなコメントをしているのかが見えるようになっています。

田代:複合的にデータを見てらっしゃるんですね。お客様のことを知ることが重要だと感じます。具体的に、お客様の声を受けてどのような施策を準備されているのでしょうか?

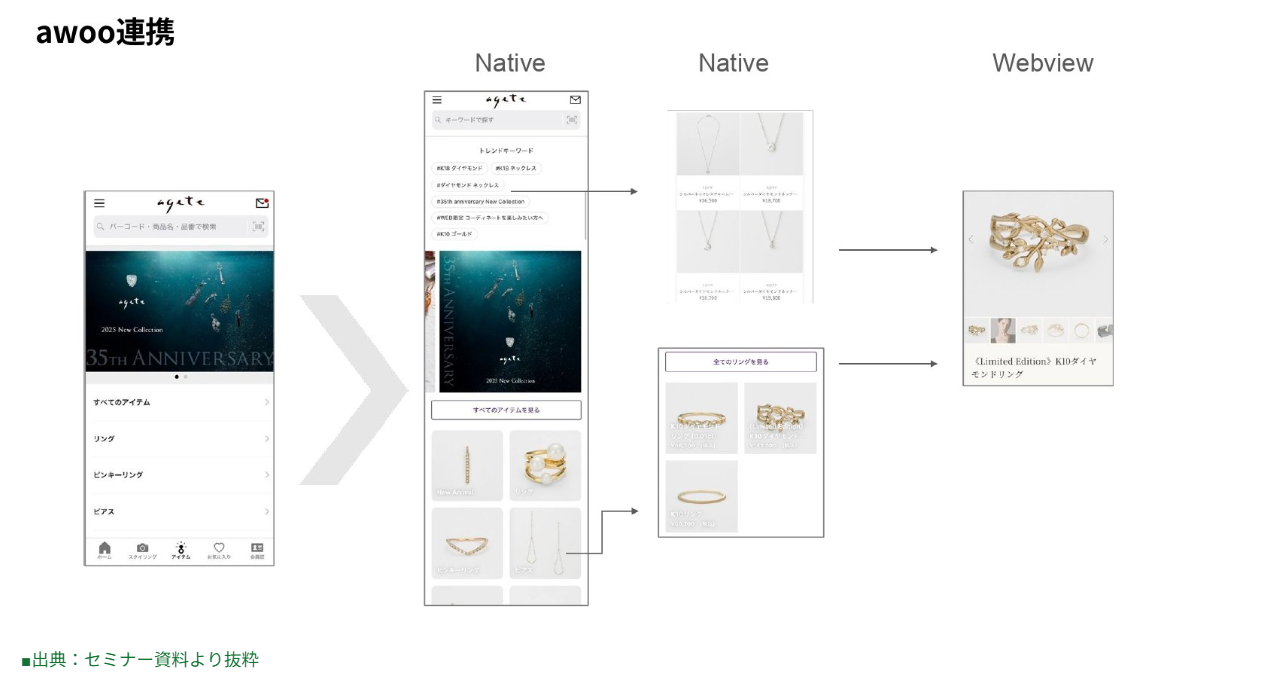

飯塚さん:1つ目がawooさんとの連携です。現在Webオンラインストアでもawooを導入していますが、アプリでもネイティブで連携したいと考えています。

「アプリで最後まで商品を見たい」という要望に応えるため、従来はアイテム詳細からいきなりWebに遷移していましたが、awooさんのタグでネイティブに回遊できるよう改修を進めています。アイテムカテゴリーもawooさんと連携してネイティブで表示できるようになり、最終的なカートステップのみWebビューという構成です。

現在、アプリ経由の売上が平均50%を超え、40%を超えることも多いため、アプリでの購買体験向上は標準的な要求になっています。より良い体験を提供することで売上貢献だけでなく、店舗来店前の商品閲覧体験も向上し、その後の店舗接客体験へとつなげることができます。

田代:ネイティブでサクサクと回遊できるのは重要ですね。リリースはこれからですか?

飯塚さん:一部は開始していますが、最終完了まではもう少しお待ちください。

田代:コーディネートの施策についても教えてください。

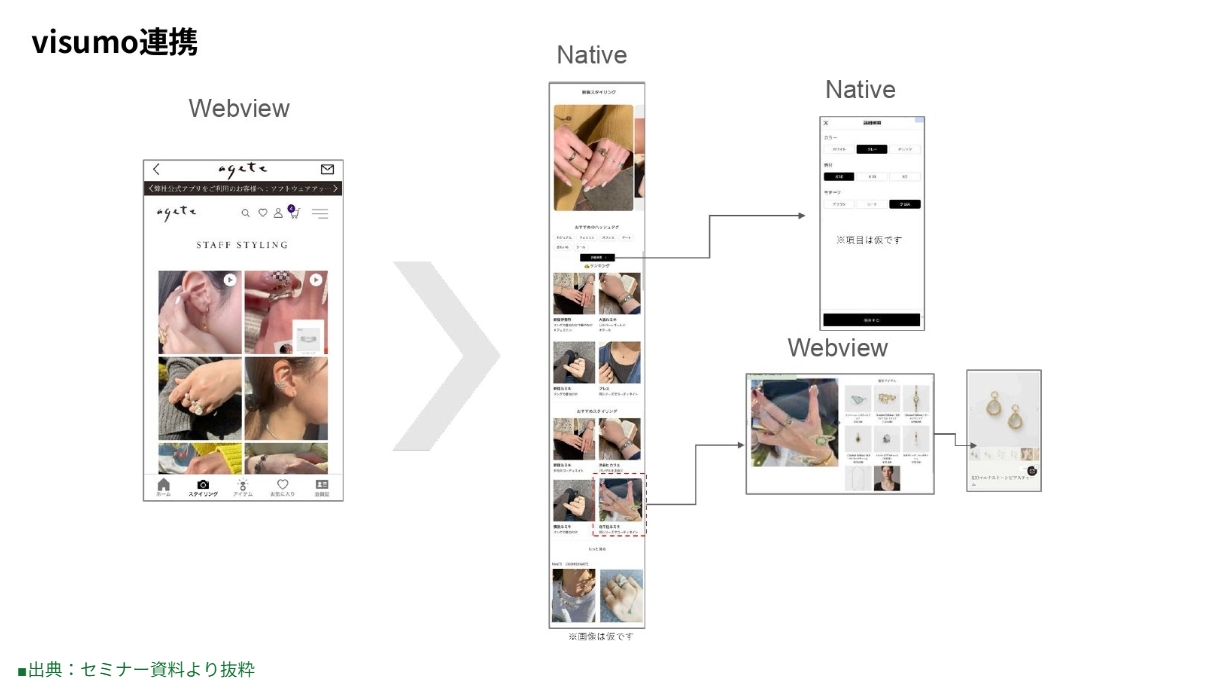

飯塚さん:visumoさんとの連携も進めています。Webでは既に導入していますが、従来はスタッフスタイリングをウェブビューで表示していました。「スタッフのコーディネートを見たい」という声に応え、店舗ニュースで頻繁に掲載しているスタッフコーディネートを、visumoさんの機能を使ってアプリ内でネイティブ表示する予定です。

店舗ごとのタグやコーディネート軸でのタグ付けにより、お客様がコーディネートで検索しやすくし、ブランドをコーディネートで楽しんでもらいたいと考えています。基本的にはネイティブで閲覧・検索でき、商品選択時はvisumoさんのWebビューに遷移し、最後にカートステップに進む構成です。

将来的にはUGC(ユーザー生成コンテンツ)も展開予定です。ファンの方に投稿していただき、掲載される喜びを提供できれば、小さなファンコミュニティがアプリ内でも形成できると考えています。

田代:ブランドとファンの方、店舗やスタッフとの繋がりがデジタルでも強くなり、最終的にはブランドコミュニティ化していく流れですね。

現場観察の重要性

田代:データ分析と併せて、現場をしっかりと観察されているのも印象的です。現場を見る際に大事にされていることはありますか?

飯塚さん:最初に見るのは、お客様の服装と靴です。百貨店では競合他社が横並びで出店しているので、自分の感覚がずれていないか、どちらのブランドに向かうかを観察しています。

お店に入る前から観察を始め、「この人はこちらのブランドではなく、あちらのブランドではないか」という予想が当たっているかを確認しています。クリスマス時期などは特に傾向が分かりやすく、ジュエリーブランドでは男性客の動向も把握しやすいです。

また、スタッフが接客している際の会話にも注意深く耳を傾け、施設全体を上から下まで見て、どのようなお客様が来店されているかを把握するようにしています。

田代:定量的なBIだけでなく、現場観察にも独自の視点をお持ちなのですね。

技術的実現とプラットフォーム活用

田代:今回ご紹介いただいた施策は、MGReの様々な機能を組み合わせて実現されています。

新規のお客様からは「アプリは作れるが運用はどうするのか」「コンテンツはどうするのか」という質問をよくいただきますが、このようにAPI連携で外部データを取り込んでアプリ内に表示することが可能です。

飯塚さんは、データを非常にうまく集めて分析し施策に落とし込まれているだけでなく、MGReの機能も効果的にご活用いただいており、大変感謝しております。

まとめ

05

田代:今日は3つのテーマでお話しいただきました。様々なデータを見ながら施策に落とし込み、プラットフォームを効果的に活用されている点が、成果を出されているポイントだと感じました。

分析基盤をしっかりと構築し、手動での分析経験を積んだ上でグループ内支援チームとの伴走体制を確立されています。定量データだけでなく、アンケートによる定性データも統合し、現場観察とデータ分析の両輪で深い顧客理解を実現されています。

また、デジタルとリアルを連携させ、お客様のライフスタイル全体を考慮した施策設計により、自社だけでなく他業種との連携も視野に入れた顧客ジャーニーが描かれている点も印象的でした。

飯塚さん、本日は貴重なお話をありがとうございました。

飯塚さん:ありがとうございました。